-अनिल अनूप

चौंक गए न! तवायफ और आदर इन शब्दों को एक साथ पढ़ने की आदत नहीं है न? ये सामान्यीकरण बॉलीवुड की देन है। तवायफों को वेश्या के रूप में चित्रित कर-करके हिंदी सिनेमा ने उनको एक खांचे में महदूद करके रख दिया है। जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है।

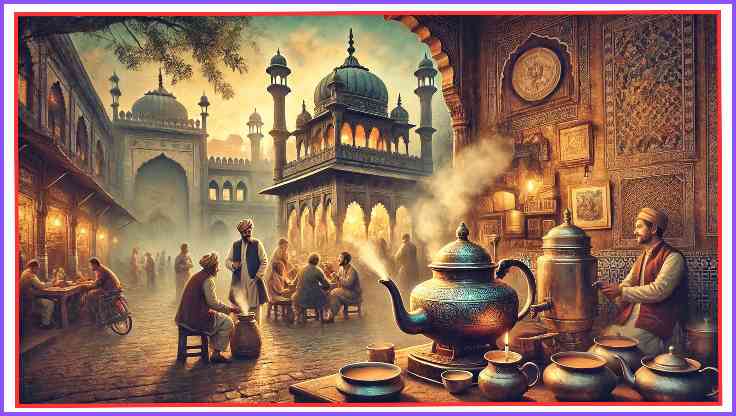

कल्पना कीजिए कि गंगा में खूबसूरती से सजाए गए नौकाएं तैर रही हैं; हवा में संगीत की ध्वनि गूंज रही है, जब आप मंत्रमुग्ध खड़े होकर बजरों पर महिलाओं को नाचते हुए देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप उन महिलाओं पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रहे हैं, कि आप हजारों लोगों की भीड़ में से एक हैं, कि नदी गुलाब की पंखुड़ियों, संगीत और मौज-मस्ती से भरी हुई है।

हममें से अधिकांश लोगों की तरह, तवायफों और उनके जीवन के तरीके से मेरा परिचय मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा के माध्यम से हुआ है। उमराव जान , पाकीजा और मुग़ल-ए-आज़म जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों ने तवायफ को गिरी हुई महिला के रूप में चित्रित किया , और अपनी कहानियों को नैतिकता पर चेतावनी भरे निर्देशों के साथ लपेटा। इन पात्रों को अविवाहित रहने के लिए अभिशप्त किया गया था, केवल मृत्यु के माध्यम से या तवायफ के रूप में उनकी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था ।

लेकिन वास्तविक जीवन की तवायफों में और भी बहुत कुछ है – जिसके थोड़े से संकेत हमें उमराव जान के चरित्र में मिलते हैं, जो एक कुशल कवि हैं, और उमराव जान और पाकीजा दोनों में प्रदर्शित परिष्कृत नृत्य रूपों और महिला कविता में हैं ।

बड़े होते हुए, मैंने नच लड़कियों के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, जैसा कि उन्हें अंग्रेज़ कहते थे, लेकिन इस विषय पर किताबें मिलना मुश्किल था। मुझे यह भी जल्दी ही पता चल गया कि किताबों की दुकान के मालिक तवायफों में रुचि रखने वाली युवा लड़कियों को नापसंद करते हैं – “अच्छे और संस्कारी लडकों/लड़कियों” को ऐसे विषयों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि अंततः मेरी जिज्ञासा समाप्त हो गई। लेकिन ‘सबा दीवान’ के “तवायफ़नामा”

ने उस रुचि को फिर से जगाया, और इन कुलीन वेश्याओं के इतिहास और संस्कृति पर एक उज्ज्वल प्रकाश डाला, और सार्वजनिक स्थानों और भारतीय संस्कृति से उनके अंततः उन्मूलन पर प्रकाश डाला।

जैसा कि मुझे बचपन में संदेह था, तवायफें – अपेक्षित रूप से – अपने बॉलीवुड अवतार की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म होती हैं। परंपरागत रूप से, तवायफ़ विशिष्ट कला और संस्कृति के संरक्षक थे, और सार्वजनिक समाज में एक सम्मानित स्थान के साथ अपेक्षाकृत स्वायत्त जीवन शैली का आनंद लेते थे। उनके पास संपत्ति थी और वे अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखते थे; पढ़ने-लिखने में पारंगत थे और साहित्य और राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ थे; उस समय की अधिक “सम्माननीय” पर्दा-बद्ध महिलाओं के विपरीत, जिनके पास न तो संपत्ति थी और न ही साक्षरता।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संगीत और नृत्य में उनका प्रशिक्षण प्रसिद्ध उस्तादों के मार्गदर्शन और संरक्षण में बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था । युवा लड़कियाँ नियमित रूप से घंटों रियाज़ में बिताती हैं , अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गाने और नृत्य सीखती हैं।

प्रशिक्षण में तवायफों को होरी, चैत्री और कजरी के राग-आधारित संस्करण सिखाए गए ; साथ ही दादरा, ठुमरी, टप्पा और ग़ज़ल का पारंपरिक तवायफ़ संगीतमय भंडार ; कथक जैसे नृत्य रूपों के साथ । कई प्रसिद्ध तवायफों ने अपने करियर के दौरान संगीत का अभ्यास करना और सीखना जारी रखा, और गायन शैलियों के अपने भंडार में जोड़ने के लिए विभिन्न संगीत घरानों ( घरानों ) से उस्तादों की तलाश की।

कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में, कुलीन तवायफों के कोठे (घर सह प्रदर्शन स्थल) केवल शहर के कुलीन और धनी संरक्षकों के लिए खुले थे। उन्हें राजाओं और अन्य राजघरानों द्वारा आयोजित महफ़िलों (सभाओं) में भी नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता था , जहाँ वह अपने गीतों और नृत्यों से मेहमानों का मनोरंजन करती थीं। तवायफनामा पढ़ते समय जो बात स्पष्ट रूप से सामने आती है वह यह है कि तवायफों को समाज में सम्मान और आदर का स्थान दिया जाता था। और जबकि सेक्स उनकी जीवनशैली का एक हिस्सा था, उन्होंने खुद को यौनकर्मियों से अलग रखा।

कुलीन वेश्याओं के रूप में, तवायफें परंपरागत रूप से धनी संरक्षकों के लिए दीर्घकालिक, वफादार रखैल के रूप में सेवा करती थीं। केवल एक बार जब कोई रिश्ता अपने संरक्षक की मृत्यु के कारण या अलग होने के आपसी निर्णय के कारण समाप्त हो जाता है, तो एक तवायफ़ दूसरे रिश्ते में प्रवेश करने की सोचती है।

तवायफें प्रलोभन की कला में भी पारंगत थीं और जानती थीं कि अपने प्रेमियों या संरक्षकों को कैसे पर्याप्त उपहार देने के लिए प्रेरित किया जाए। यह उनके जीवन का एक आवश्यक पहलू था, क्योंकि उनसे अपने विस्तारित परिवारों को बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी, और उनके प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती थी। जिन युवा लड़कियों में गाने या नृत्य करने की प्रतिभा नहीं थी, उन्हें पर्दे में बंधी पत्नी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था – उनका दहेज परिवार के कमाऊ सदस्यों, यानी तवायफों से आता था । जहाँ तक पुरुषों की बात है, उन्हें अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए अपनी माँ, बहनों और बेटियों से ‘पॉकेट मनी’ मिलती थी, और यहाँ तक कि वयस्क पुरुषों के साथ भी अक्सर बच्चों जैसा व्यवहार किया जाता था – अनपढ़ और आमतौर पर किसी काम के नहीं।

बुरहानपुर का बोरवाड़ी

ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर बुरहानपुर और शहर से भी ज्यादा प्रसिद्घ इसका एक इलाका “बोरवाड़ी”। जब सारी दुनिया सोती है, तब यहां की गलियां गुलजार होती हैं।

यहां ज्यादातर मुजरेवालियों के घर गुलाबी या जामुनी रंग के हैं। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, कुछ उसी तर्ज पर यहां भी बड़े से हॉल में मुजरा होता है। हॉल की चटकीले रंगों वाली दीवारों पर बड़े-बड़े आईने लगे होते हैं, फॉल्स सीलिंग पर खूबसूरत झूमर लटक रहे होते हैं।

मुजरा देखने वालों को यहां ‘मेहमान’ कहा जाता है। मेहमाननवाजी भी पूरे अदब से होती है। यहां मुजरे के माहौल और परंपरा में तनिक भी बदलाव नहीं आया है। लेकिन इस परंपरा को जिंदा रखने वाला डेरेदार समाज जरूर समय के साथ खुद को बदल रहा है या यूं कहें कि बदलने को मजबूर है।

डेरेदार समाज ने पिछले साढ़े चार सौ बरसों से मुजरे की परंपरा को बचाकर रखा है। लेकिन जैसा कि डेरेदार समाज के अध्यक्ष अमीन अहमद बताते हैं, ‘अब 60 परिवारों में से सिर्फ 24 घरानों में ही मुजरा होता है।’ बाकी के 36 घरों ने खुद को ‘शरीफ घर’ बताकर इस पेशे से नाता तोड़ लिया है।

चूंकि मुजरेवालियों के घर मेहमानों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, इसीलिए ‘शरीफ घरवालों’ ने अपने घरों के बाहर तख्तियां लगा दी हैं, जिन पर लिखा होता है, ‘बिना इजाजत अंदर आना मना है।’ मुजरेवाले घरानों और शरीफ घरानों में बस यही फर्क है।

जिन घरानों में अब भी मुजरा बदस्तूर जारी है, वे भी अपनी नई पीढ़ी को इससे जुदा रखना चाहते हैं। 32 साल की फिरदौस उर्फ शाहीन, जिसे लोग गुड्डी के नाम से भी जानते हैं, पिछले लगभग दो दशकों से मुजरा करती आ रही है। अपने काम से प्रेम करने वाली गुड्डी के लिए कमाई का एकमात्र जरिया भी यही है। इसीलिए वह इस पेशे को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने सात साल के बेटे को इस दुनिया से दूर ही रखना चाहती है। गुड्डी कहती है, ‘मुजरा बेशक एक कला है, लेकिन तवायफों के प्रति समाज का नजरिया कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा पढ़-लिख जाए और इस दुनिया से दूर हो जाए।’ इसी नजरिए के कारण दस बरस पहले तक जहां मुहल्ले के लगभग 20 घरों में रोजाना मुजरा हुआ करता था, वहीं आज हफ्ते में तीन दिन भी मुजरे की महफिल जम जाए तो बहुत है।

यहां आज भी रिकॉर्ड किए गीतों की बजाए संगतकारों के साथ ही बाकायदा महफिल सजाकर मुजरे पेश किए जाते हैं। गीत-संगीत के प्रति अपने प्रेम के कारण इस पेशे को अपनाने वाली युवा तवायफ समीना बताती है, ‘मुजरा तो बचपन से ही देखते आए हैं। सजना-संवरना, नृत्य करना अच्छा लगता था। इच्छा है कि बॉलीवुड में बस एक मौका मिल जाए।’ हालांकि यहां की एक भी तवायफ इतनी खुशकिस्मत नहीं रही, जिसे यह मौका मिला हो।

आज तवायफ लफ्ज़ के साथ जो इमेज चस्पां है, उसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी तवायफों को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्ज़त मिलती थी। तहज़ीब की तो उन्हें पाठशाला समझा जाता था और बड़े-बड़े नवाबों, सरदारों के साहबज़ादों को तहज़ीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था।

यह उस ज़माने की बातें हैं, जब औरतों का पढ़ना-लिखना तो दूर घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ होता था। उस दौर में तवायफों की ज़िंदगी खुदमुख्तारी की मिसाल हुआ करती थी। उनके पास सारे सामाजिक अधिकार हुआ करते थे. यहां तक कि वे चाहें तो शादी करके घर भी बसा सकती थीं।

आर्थिक रूप से भी वो काफी समृद्ध हुआ करती थीं। ऐतिहासिक दस्तावेज़ बताते हैं कि उन्नीसवीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय ख़ज़ाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थीं। इस पेशे को गरिमा और संगीत को एक समृद्ध विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवायफों पर नज़र डालते हैं।

भारत की नामचीन तवायफें

गौहर जान 2 नवंबर 1902 ये वो तारीख़ है, जिस दिन भारतीय संगीत को एक नई दशा-दिशा मिली। इस दिन पहला भारतीय गीत रिकॉर्ड हुआ डिस्क पर। राग जोगिया में ‘ख़याल’ गाया गया। गाने वाली थीं बनारस और कलकत्ते की मशहूर तवायफ गौहर जान। इस एक घटना ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के भारत में प्रवेश से गौहर जान बहुत जल्द घर-घर सुनी जाने लगीं।

गौहर की मां खुद भी बहुत उम्दा नृत्यांगना थीं। जल्द ही गौहर ने भी ये हुनर सीख लिया। उन्होंने रामपुर के उस्ताद वज़ीर ख़ान और कलकत्ता के प्यारे साहिब से गायन की तालीम हासिल की। जल्द ही वो ध्रुपद, ख़याल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत हो गईं. उनकी शोहरत फैलने लगी।

बेग़म हज़रत महल इन्हें ‘अवध की बेग़म’ भी कहा जाता था। इनका असली नाम मुहम्मदी ख़ानम था। फैज़ाबाद में पैदाइश हुई। पेशे से तवायफ़ हज़रत महल को खवासिन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया। आगे चल के अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। उसी के बाद उन्हें हज़रत महल नाम दिया गया।

जब विद्रोह नाकाम हुआ, तो उन्हें अवध छोड़ के भागना पड़ा। नेपाल में शरण ली। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने पहले तो उन्हें शरण देने से मना किया लेकिन बाद में मान गए। 1879 में, गुमनामी की हालत में उनकी मौत हो गई। काठमांडू की जामा मस्ज़िद में एक बेनामी कब्र में उन्हें दफनाया गया।

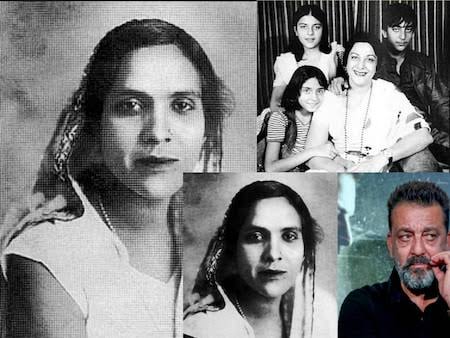

जद्दनबाई उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में जद्दनबाई एक ऐसा नाम था, जिसका ज़िक्र संगीत के कदरदानों में बेहद अदब से लिया जाता था। इनका एक परिचय ये भी है कि ये फिल्म एक्ट्रेस नर्गिस की मां और संजय दत्त की नानी थीं। गायिका, म्यूजिक कम्पोज़र, अभिनेत्री और फिल्म मेकर जैसे अलग-अलग मुहाज़ पर इन्होंने खुद को साबित किया। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक थीं।

जद्दनबाई का जन्म 1892 में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग कलकत्ता के भैया साहब गणपत से ली। अभी वो सीख ही रही थीं कि उनके उस्ताद की मौत हो गई। आगे की ट्रेनिंग उस्ताद मोईनुद्दीन ख़ान के पास हुई। जल्द ही ग़ज़ल गायिकी में उन्होंने अपना एक स्थान बनाना शुरू किया। कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने उनके रिकॉर्ड्स मार्केट में उतारकर उन्हें बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ा दिया। वो अलग-अलग रेडियो स्टेशन के लिए भी गाया करती थीं। साथ ही रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, कश्मीर, इंदौर, जोधपुर जैसी रियासतें उन्हें अपने यहां महफ़िल सजाने की दावत भी दिया करती थी।

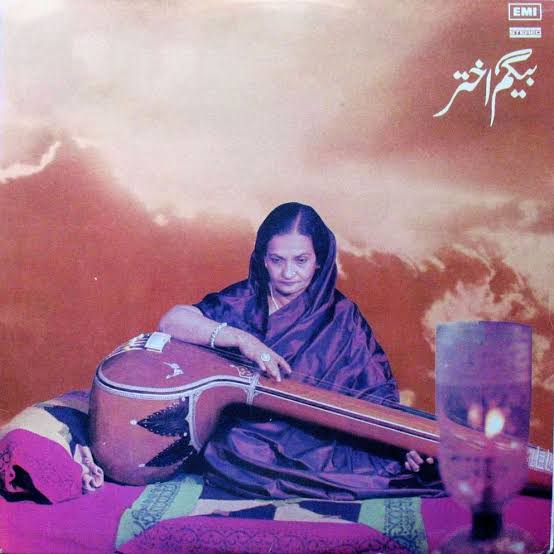

ज़ोहरा बाई ज़ोहरा बाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिलर्स में से एक माना जाता है। उनके संगीत का प्रभाव उनके बाद के फनकारों पर साफ़ देखा जा सकता है। तवायफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही आदर से लिया जाता है। अपनी ‘मर्दाना’ आवाज़ के लिए मशहूर ज़ोहराबाई आगरा घराने से ताल्लुक रखती थीं। उन्हें उस्ताद शेर खान जैसे संगीतज्ञों से तालीम हासिल हुई थी।

ज़ोहराबाई की ख़ासियत थी कि उनकी एक से ज़्यादा विधाओं पर पकड़ थी। जिस रवानी से वो ‘ख़याल’ में डूबती-उतरती थीं, उतनी ही सहजता से वो ठुमरी या ग़ज़ल भी पेश किया करती थीं. आगरा घराने का एक बेहद बड़ा नाम फैयाज़ ख़ान उन्हीं की गायिकी से प्रभावित थे। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान भी ज़ोहराबाई का ज़िक्र बड़े ही भक्तिभाव से किया करते। रिकॉर्ड पर उनकी कोई 78 रचनाएं उपलब्ध हैं। 1994 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफर किया गया। 2003 में उसकी सीडी भी बनाई गई। ज़ोहराबाई की आवाज़ में ‘पिया को ढूंढन जाऊं सखी रे’ सुनना जन्नती अहसास है।

रसूलन बाई बनारस घराने की इस महान फनकार का जन्म 1902 में एक बेहद गरीब घराने में हुआ था। अगर उनके पास कोई दौलत थी, तो वो थी अपनी मां से हासिल संगीत की विरासत। पांच साल की उम्र से ही उन्हें उस्ताद शमू ख़ान से तालीम हासिल होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से उनके गायन की नींव बेहद मजबूत हुई। बाद में उन्हें सारंगी वादक आशिक खान और उस्ताद नज्जू ख़ान के पास भेजा गया।

रसूलन बाई वो कलाकार हैं, जिनका ज़िक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान बेहद आदर से किया करते थे। उन्हें ईश्वरीय आवाज़ कहा करते थे। (वर्णित घटना और तथ्य विभिन्न श्रोतों से ली गई जानकारी और स्वयं के शोध पर आधारित है।)