साहित्य में ऋंगार ; “नयन कटार” और “विरहिणी का विष” —

–अनिल अनूप

यह विषय साहित्य के भाव-संसार का सबसे कोमल, सबसे तीव्र और सबसे विरोधाभासी पक्ष है — जहाँ प्रेम और पीड़ा, सौंदर्य और विष, स्पर्श और दूरी — एक साथ विद्यमान रहते हैं।

🌸 साहित्य और ऋंगार का द्वंद्व : नयन कटार और विरह की ज्वाला के बीच

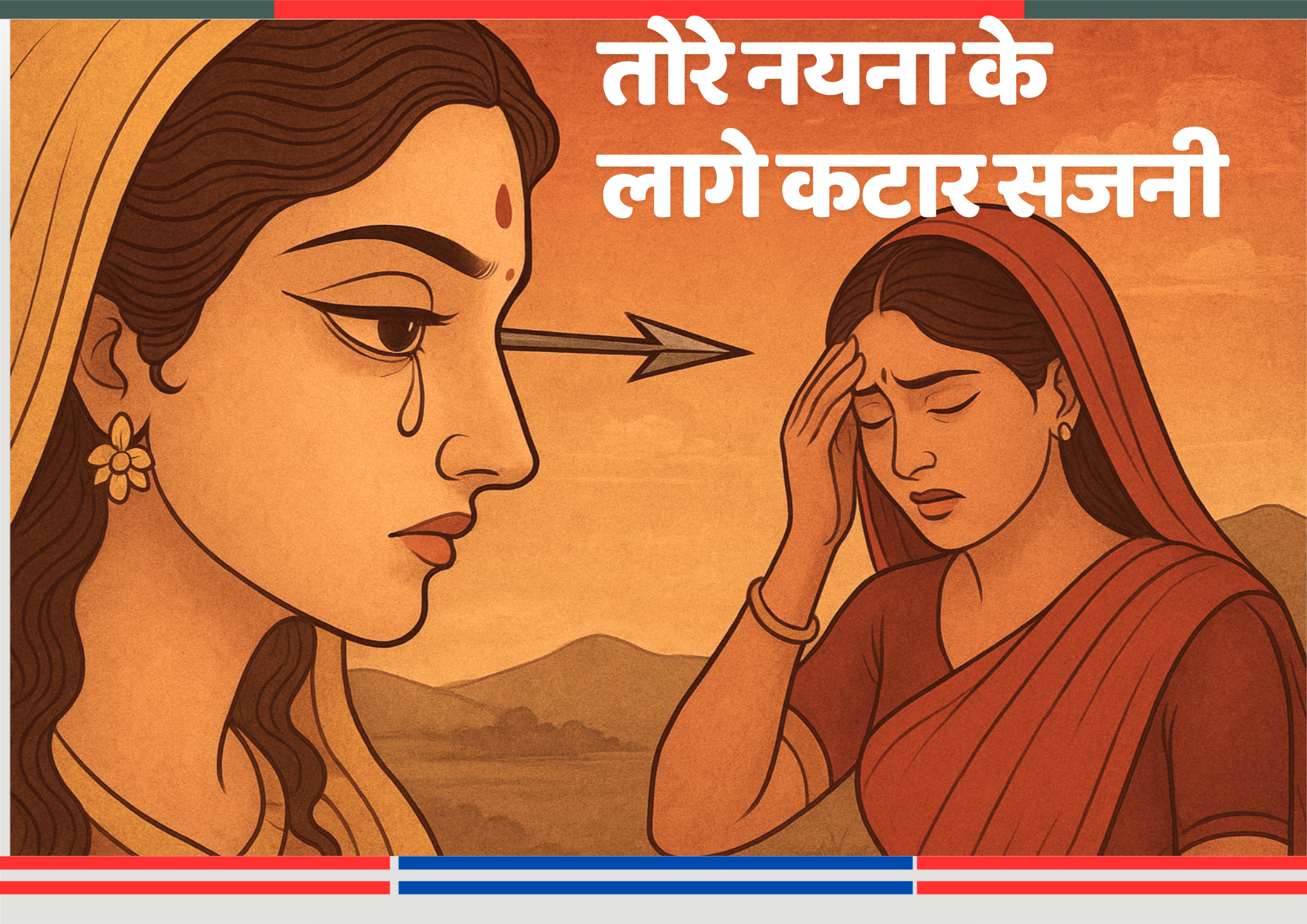

साहित्य का संसार भावों का महासागर है — जहाँ कभी लहरें हँसी की झाग बनकर उफनती हैं, तो कभी वही सागर विरह की ज्वाला में जलने लगता है। यह वही भूमि है जहाँ “तोरे नयना के लागे कटार सजनी” जैसी पंक्ति प्रेम की अमृतधारा बन जाती है, और वही साहित्य जब “ऋंगार विरहिणी को सबसे जहरीला” कहता है, तो वह मनुष्य के भीतर उतरते प्रेम के विष का व्याकरण रचता है।

यही साहित्य का चमत्कार है — कि वह एक ही प्रेम को कभी देवता की आराधना बना देता है, और कभी अग्नि की परिक्षा।

🌺 नयनों की कटार — सौंदर्य का छिपा हुआ विष

“तोरे नयना के लागे कटार सजनी” — यह मात्र एक प्रेमगीत नहीं, यह सौंदर्य के सबसे गहरे रहस्य का उद्घाटन है। नयन, जो देखने का माध्यम हैं, वही जब भावनाओं के शस्त्र बन जाएँ, तब ऋंगार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है।

कवियों ने सौंदर्य को कभी निष्पाप नहीं माना — वे जानते थे कि प्रेम में आकर्षण की जितनी शक्ति है, उतनी ही उसके विनाश की संभावना भी है। तुलसीदास ने जब कहा—

> “नयन बाण निज हृदय विदारे”

तो वह केवल रूप-माधुरी की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, बल्कि यह स्वीकार कर रहे थे कि सौंदर्य एक ऐसी अग्नि है जो जितना आलोक देती है, उतना ही हृदय को जलाती भी है।

वास्तव में, नयन का यह ‘कटारपन’ प्रेम की वह स्थिति है, जहाँ प्रेमी स्वयं को खो देता है। वह जानता है कि यह दृष्टि उसे घायल करेगी, पर वह उसी में अपना जीवन-रस ढूँढता है। यह ‘घायल होकर जीने’ का रस ही तो ऋंगार का सबसे मादक स्वरूप है।

💔 विरह — प्रेम का सबसे तीखा स्वाद

किन्तु साहित्य केवल इस नयन-कटार के मोह में नहीं रुकता। वह जानता है कि जहाँ मिलन है, वहाँ विरह भी अनिवार्य है। इसीलिए जब कवि कहता है कि “ऋंगार विरहिणी को सबसे जहरीला”, तो वह प्रेम की उस चरम दशा की ओर संकेत करता है जहाँ सुंदरता की स्मृति भी विष बन जाती है।

विरहिणी का हृदय, जिसे कभी प्रेम ने मधुर बना दिया था, अब उसी प्रेम की अनुपस्थिति में जलता है।

जयदेव ने गीतगोविंद में लिखा—

> “स्मरगरल खंडनं मम शिरसि मण्डनं।”

यहाँ “स्मरगरल” यानी काम का विष — और वह विष केवल विरहिणी के हृदय में ही नहीं, उसके शब्दों में, उसकी साँसों में, उसकी दृष्टि में उतर जाता है।

विरह में ऋंगार, अपनी देह से आत्मा की ओर यात्रा करता है। यही वह क्षण है जब सौंदर्य रूप से नहीं, स्मृति से देखा जाता है — और स्मृति की यह दृष्टि सबसे तीखी होती है।

प्रेमी या प्रेमिका दोनों ही जानते हैं कि यह दूरी केवल शरीर की नहीं, समय की भी है। फिर भी, साहित्य इस दूरी को प्रेम का सबसे सच्चा रूप कहता है।

🌼 मिलन और विरह — ऋंगार का द्वैत

ऋंगार रस का आश्रय केवल प्रेम नहीं, उसकी समग्रता है — जिसमें मिलन की मृदुता और विरह की वेदना दोनों शामिल हैं।

संस्कृत आचार्यों ने ऋंगार को दो रूपों में विभक्त किया — संयुक्त (मिलनशील) और विप्रलम्भ (विरहजन्य)।

संयुक्त ऋंगार वह है जहाँ नयन, अधर, स्पर्श, गंध और वाणी एक-दूसरे में घुल जाते हैं; वहीं विप्रलम्भ वह है जहाँ वही इंद्रियाँ अनुपस्थिति में भी प्रिय की अनुभूति करती हैं।

मिलन ऋंगार का संगीत है, तो विरह उसका मौन।

मिलन में सौंदर्य दिखाई देता है, विरह में सौंदर्य की कल्पना।

मिलन में जीवन है, विरह में अनंतता।

इसलिए, जब साहित्य विरहिणी को “जहरीली” कहता है, तो वह उसे अपमानित नहीं करता — बल्कि उसके प्रेम की तीव्रता को रेखांकित करता है। क्योंकि वह विष केवल नाश नहीं करता, बल्कि आत्मा को निर्मल करता है। जैसे हलाहल पीने वाले शिव अमर हुए, वैसे ही विरह का विष पीने वाली प्रेमिका प्रेम की अमर प्रतीक बन जाती है।

🌹 साहित्य में विरहिणी की परंपरा

भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग विरहिणी स्त्रियों से भरा हुआ है।

मीराबाई का विरह, जहाँ कृष्ण अनुपस्थित हैं, फिर भी उनकी हर सांस में विद्यमान;

विद्यापति की नायिका, जो कहती है — “प्रिय बिनु राति न जाई”;

चंद्रकांति, राधा, पद्मावती, ललिता — सब एक ही कथा के अलग अध्याय हैं — प्रेम की प्रतीक्षा।

विरहिणी का विष समाज के मानकों से ऊपर उठकर आत्मिक अनुभूति बन जाता है।

वह प्रेम को देह से अलग करती है, और उसे अनंत में स्थापित करती है।

साहित्यकार जब कहता है कि “विरहिणी जहरीली है,” तो वह उस स्त्री की पीड़ा को ‘कठोरता’ नहीं, बल्कि ‘गहनता’ से मापता है।

क्योंकि जो प्रेम को केवल सुख समझे, वह ऋंगार नहीं जानता;

और जो प्रेम में विष भी पी जाए, वही प्रेम का सार जानता है।

🪶 नयनों की कटार बनाम विरह का विष — दो छोर, एक अनुभूति

“तोरे नयना के लागे कटार सजनी” — यहाँ प्रेम बाहर से भीतर की ओर जाता है;

“ऋंगार विरहिणी को सबसे जहरीला” — यहाँ प्रेम भीतर से बाहर की ओर फूटता है।

दोनों ही स्थितियाँ आत्मा की अभिव्यक्ति हैं — एक में मोह है, दूसरी में मर्म।

पहली में देह का कंपन है, दूसरी में मन का स्पंदन।

एक में प्रिय सामने है, दूसरी में केवल उसकी अनुपस्थिति की गूंज।

साहित्य इन्हीं दोनों को एक साथ थामे रहता है, क्योंकि उसके लिए प्रेम अधूरा होने में ही पूर्ण है।

मिलन तो एक क्षण है, पर विरह — अनंत।

🌿 प्रेम का आध्यात्मिक रूपांतरण

जब प्रेम विरह में बदलता है, तो वह लौकिक नहीं रहता।

वह भक्ति में, ध्यान में, और अंततः सृजन में रूपांतरित होता है।

इसलिए भक्ति कवियों ने श्रृंगार को केवल शरीर की नहीं, आत्मा की अनुभूति कहा।

कबीर कहते हैं—

> “मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा।”

यह वही विरह है, जहाँ प्रिय और परमात्मा एक ही बिंब में मिल जाते हैं।

प्रेम यहाँ अब किसी ‘व्यक्ति’ के प्रति नहीं, बल्कि ‘सत्ता’ के प्रति होता है।

राधा का विरह, मीराबाई का गीत, चैतन्य महाप्रभु का उन्माद — सब इस रूपांतरण के प्रतीक हैं।

यह विष अब साधना बन जाता है — जो प्रेम को आत्मा के स्तर तक ले जाता है।

💫 साहित्य का निष्कर्ष — प्रेम की द्वंद्वात्मक परिपूर्णता

इस समूचे भाव-जगत में साहित्य का सौंदर्य इसी विरोध में है।

वह प्रेम को केवल सुख का गीत नहीं बनाता; वह उसे जीवन का शाश्वत प्रश्न बना देता है।

इसलिए साहित्य कहता है—

“नयनों की कटार से घायल होना भी प्रेम है,

और उसी घाव में जीना भी प्रेम है।”

विरहिणी की ‘जहर’ में भी रस है, और सजनी की ‘कटार’ में भी अमृत।

दोनों मिलकर वह विराट अनुभूति रचते हैं जिसे हम ऋंगार रस कहते हैं — जो मनुष्य को उसकी सबसे कोमल, सबसे सच्ची अवस्था में पहुँचा देता है।

अंततः, साहित्य यह सिखाता है कि —

प्रेम तब पूर्ण होता है, जब वह सुख और पीड़ा दोनों को समान रूप से स्वीकार कर ले।

क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि हर हानि को भी सौंदर्य में बदल देने की कला है।

तो जब साहित्य एक ओर कहता है — “तोरे नयना के लागे कटार सजनी”,

वह प्रेम की शुरुआत का संगीत है — मोह, आकर्षण और उल्लास का।

और जब वह कहता है — “ऋंगार विरहिणी को सबसे जहरीला”,

वह प्रेम की परिणति का दर्शन है — जहाँ आत्मा तक प्रेम की ज्वाला पहुँच जाती है।

इन दोनों के बीच फैला है मानव-हृदय का पूरा आकाश —

जहाँ हर नयन एक कहानी है, हर आंसू एक कविता,

और हर प्रेम, एक शाश्वत प्रतीक्षा।